Erythropoietin (EPO) ist vielen vor allem als Hormon der Blutbildung bekannt. Doch seit einigen Jahren weiß man: Auch im Gehirn spielt EPO eine wichtige Rolle – und zwar dort, wo besonders anspruchsvolle geistige Leistungen ablaufen. In bestimmten Zellen des Nervensystems wird EPO samt den entsprechenden Erythropoietin-Rezeptoren (EPOR) gebildet. Durch den Rezeptor auf der Zelloberfläche kann das Hormon binden und die intrazellulären Signalwege aktivieren. Diese Signalwege sind wichtig für Zellüberleben, Plastizität und Reparaturprozesse im Nervensystem. EPO kann somit dazu beitragen, Gehirnleistungen wie Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Motivation zu stärken. Doch die genauen Zusammenhänge sind bisher noch unklar.

Keine Einbußen nach EPO-Ausfall

Ein Forscherteam aus Göttingen, Mannheim, Tübingen und Berlin hat nun in einem Tiermodell untersucht, was passiert, wenn EPO im Vorderhirn – also in der Schaltzentrale für höhere kognitive Funktionen – ausgeschaltet wird. Überraschenderweise zeigten die Tiere keine Einbußen in Lernen, Gedächtnis oder Aufmerksamkeit. Im Gegenteil: In besonders schwierigen Gedächtnisaufgaben schnitten sie sogar besser ab als Vergleichstiere.

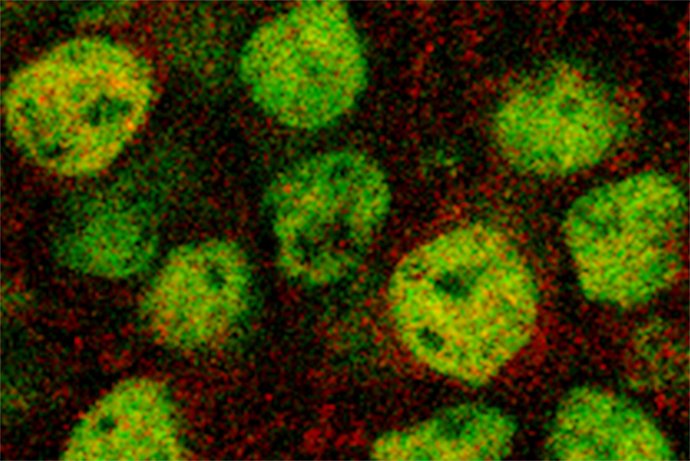

Die Erklärung liegt offenbar in einem erstaunlichen Anpassungsmechanismus: Fehlt EPO, dann bildet das Gehirn mehr seiner bekannten Rezeptoren (EPOR) – und zusätzlich einen bislang kaum beachteten Rezeptor namens EphB4. Beide Rezeptoren verstärken oder ergänzen die Signalwege von EPO. So gleicht das Gehirn den Verlust aus und sichert seine Leistungsfähigkeit ab.

Kompensation auf molekularer Ebene

„Diese Entdeckung ist bedeutsam, weil sie ein neues Kapitel im Verständnis der sogenannten neuroplastischen Eigenschaften des Gehirns aufschlägt“, sagt Prof Dr. Dr. Hannelore Ehrenreich, Leiterin der Experimentellen Medizin am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim und Letztautorin der Studie. Das Gehirn sei nicht nur in der Lage, als Reaktion auf EPO neue Nervenzellen zu bilden und Netzwerke umzubauen, sondern es könne auch auf molekularer Ebene fehlende Faktoren durch kompensatorische Mechanismen ersetzen, verdeutlicht Ehrenreich.

„Unsere Ergebnisse zeigen eindrucksvoll, wie flexibel und anpassungsfähig das Gehirn selbst auf tiefgreifende molekulare Veränderungen reagieren kann“, sagt die Forscherin. Langfristig könnte dieses Wissen den Weg ebnen, um EPO-Signalwege gezielter therapeutisch zu nutzen – zum Beispiel bei Erkrankungen, die mit kognitiven Einbußen verbunden sind, oder auch in der Rehabilitation nach Hirnschädigungen.

Die Studie zeigt eindrucksvoll: Das Gehirn verfügt über ein bemerkenswertes Kompensationsprogramm, um seine wichtigste Ressource zu schützen – die geistige Leistungsfähigkeit.

Publikation

Butt UJ, Çakır U, Wildenburg A-F, Curto Y et.al.: Forebrain-specific loss of erythropoietin provokes compensatory upregulation of different EPO receptors. Molecular Psychiatry 2025. DOI: 10.1038/s41380-025-03230-7

https://doi.org/10.1038/s41380-025-03230-7