1965

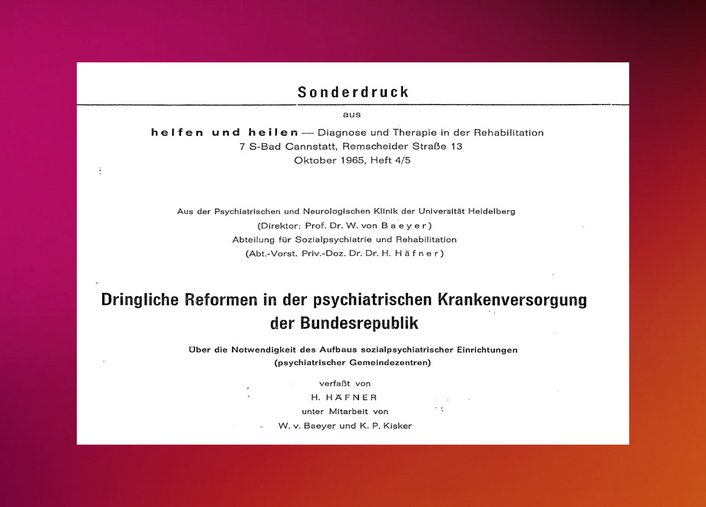

Häfner und Kollegen veröffentlichen eine Denkschrift

Häfner veröffentlicht gemeinsam mit von Baeyer und Kisker die Denkschrift Dringliche Reformen in der psychiatrischen Krankenversorgung der Bundesrepublik. Zur aktuellen Situation, die er als „nationaler Notstand“ bezeichnet, berichtet er folgende Daten und Fakten:

- Seelische Leiden sind nicht unheilbar, sondern können mit den geeigneten Methoden zu einem relativ hohen Anteil gebessert oder geheilt werden. Dies war 1965 noch kein Allgemeinwissen.

- Etwa 10 Prozent aller psychisch Erkrankten benötigen eine stationäre Behandlung. Rund 50 Prozent können ambulant behandelt werden und die restlichen 40 Prozent könnten – bei geeigneter Qualifikation – durch Hausärzte behandelt werden.

- Für ca. 550.000 erkrankte Menschen in Deutschland stehen lediglich 92.000 Betten zur Verfügung, davon nur etwa 1.500 bis 2.000 an Universitätsklinika.

- Die psychiatrischen Landeskrankenhäuser sind zu groß und überwiegend auf Verwahrung ausgerichtet.

- In den Landeskrankenhäusern ist ein Arzt aktuell für 100 bis 200 Patientinnen und Patienten zuständig. Der Wissenschaftsrat empfiehlt hingegen für psychiatrische Kliniken eine ärztliche Person je 15 Patienten, für Universitätsklinika eine Person je 10 Patienten.

- Die USA verfügen über 450 Betten pro 100.000 Einwohner, Deutschland über 176.

- Die personelle Situation in den Krankenhäusern ist durch einen großen Personal- und Ausbildungsmangel gekennzeichnet. Dies liegt an den Einschnitten in der Zeit von 1933 bis 1945 sowie an der gegenwärtigen Unattraktivität der psychiatrischen Versorgung als Arbeitsfeld. In der gesamten Bundesrepublik gibt es 1965 lediglich zirka 30 klinische Psychologinnen und Psychologen sowie etwa 40 psychiatrische Sozialarbeiter.

- In Deutschland werde „eine Vielzahl von Kranken jahrelang ohne Behandlung oder mit unzulänglicher allgemeinärztlicher Versorgung in den Familien gehalten (…), bis das Leiden chronifiziert und die Berufs- oder Erwerbsfähigkeit nicht mehr wiederhergestellt werden kann“.

- Die volkswirtschaftlichen Gesamtkosten durch psychische Erkrankungen (direkte und indirekte Kosten) machen wahrscheinlich den größten Teil der Gesamtaufwendungen für Erkrankungen und deren Folgen in den westlichen Ländern aus.

Die zentralen Forderungen der Autoren sind:

- Der Aufbau sozialpsychiatrischer Gemeindezentren mit folgenden Bereichen: Stationäre Abteilung, Tag-, Halbtags-, Nacht- und Wochenendkliniken, Ambulanz und Diagnostik, Vor- und Nachsorgeeinrichtungen, Rehabilitationsdienst, Psychohygienische Abteilung (für allgemeine Aufklärung und externe fachliche Beratung), Altersabteilung und Adoleszentenabteilung (um Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine passende therapeutische Gemeinschaft anbieten zu können, die sie weder in der Kinder- noch in der Erwachsenenpsychiatrie finden).

- Ein psychiatrisches Krankenhaus muss in größeren Wohn- oder Industriegebieten liegen.

- Für eine optimale psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung benötigt die Bundesrepublik rund 250 neue Gemeindezentren mit je ca. 200 teilstationären Plätzen sowie ambulante Behandlungs- und Betreuungsmöglichkeiten für 600 bis 800 Personen.

- Niedergelassene Nervenärzte sollen in Teilzeit in den Gemeindezentren arbeiten, um deren Behandlungs- und Ausbildungskapazitäten zu vergrößern

- Der Nachwuchs an therapeutischen Fachkräften aller Professionen muss erheblich gesteigert werden.

Um den Wandel zu gestalten brauche es, so Häfner, eine Einrichtung, die „modellhafte Organisationsformen, Erfahrungen und einen Stamm ausgebildeter Unterrichtskräfte und Fachpersonal für den Ausbau der zahlreichen zu planenden Zentren zur Verfügung stellen kann.“ Der Großraum Mannheim-Heidelberg sei hierfür besonders geeignet, da er hinsichtlich der Bevölkerung vielfältig und somit repräsentativ sei, gute Rehabilitationsmöglichkeiten biete und weil mit seiner Abteilung für Sozialpsychiatrie und Rehabilitation und deren Kooperationspartnern bereits der Kern eines solchen Zentrums existiere. Im Anschluss skizziert Häfner detailliert den Aufbau und die erforderlichen Kapazitäten der Modelleinrichtung.

Trotz der fundierten Argumentation hatte die Denkschrift zunächst keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Gesundheitspolitik in der Bundesrepublik.

Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) - https://www.zi-mannheim.de